很多中老年人一边用毛巾擦着汗,一边自豪地说:“我这是身体好,代谢快,出汗多是好事!”这话听着熟悉吧?不少人都把出汗多当作健康的象征,甚至觉得“能出汗就不怕病”。可真相没这么简单。

出汗多≠身体棒,反而可能是身体在悄悄报警。尤其是中老年人,汗液的背后藏着的,不一定是旺盛的代谢,可能是心脑血管、内分泌、神经系统在悄然出问题。你以为只是热,其实可能是病。

“汗多”这个词,在医学上有明确的定义:如果一个人在没有明显运动、气温不高,也没有情绪波动的情况下仍然频繁大量出汗,这就属于异常出汗,专业上叫“多汗症”。它可以是原发性的,也可以是某些疾病的信号。千万别拿“体质好”掩盖真正的毛病。

有些人睡到半夜被热醒,背上、脖子湿一大片,起来一照镜子,脸色发白、眼皮发虚,还以为是“热得出汗多”。

有些人一动就满身大汗,手心脚心也湿漉漉的,以为自己年轻时就是这样,老了也一样正常。但这些反常的出汗,背后可能有5种值得警惕的病因。

第一,甲状腺功能亢进症。

甲亢患者常常表现为怕热、多汗、心跳快、情绪焦躁。尤其是中老年女性,一旦到了更年期,甲亢的表现容易和更年期症状混淆,比如失眠、心慌、出汗。但别忘了:甲亢的出汗,是那种即使坐着不动,也汗流不停的类型。

研究表明,50岁以上女性中,约有3.2%存在轻度或潜在甲亢,而她们中超过一半的人一开始都以为是“气血虚”或“更年期反应”。

一项发表于《中华内分泌代谢杂志》的研究指出,甲亢患者中80%有明显的多汗表现,且与病情程度成正比。

第二,糖尿病自主神经病变。

糖尿病人出汗多,很多时候不是因为血糖高,而是因为血糖长期控制不佳,导致神经系统受损。一旦自主神经出问题,出汗调节功能就会紊乱,出现头面部出汗多、四肢干燥、半边身子出汗等奇怪现象。

更典型的是,吃饭时额头、鼻子突然冒汗,这叫“味觉性出汗”,是糖尿病晚期并发症的一个典型信号。别小看这点汗,它反映的是神经的“受损程度”。

根据《中华糖尿病杂志》2024年的统计,约有15%的老年糖尿病患者存在显性自主神经病变,其中多汗是首发症状之一。

第三,结核或其他慢性消耗性疾病。

不少老年人夜间出汗特别多,甚至要换衣服、换床单,但白天又没啥事,就觉得不碍事。但这种“盗汗”,常常是慢性感染的信号。尤其是结核病,典型症状就是盗汗、低热、乏力、体重下降。

很多人误以为结核是年轻人才得的,其实老年人免疫力下降,更容易反复感染。2023年《中国结核病防治报告》显示,60岁以上人群的结核发病率仍高达每10万人中50例,而这些人中近70%都有夜间盗汗的表现。

第四,恶性肿瘤的隐性表现。

一些淋巴瘤或白血病患者,在早期没有明显症状,唯一的异常就是夜间大量出汗、反复低热。这类出汗往往伴随着体重减轻、食欲下降、身体虚弱,但很多人会误以为是“年纪大了、气虚,正常”。

尤其要提醒的是,如果夜间出汗持续超过两周,且伴有不明原因的消瘦,就应尽快去做血常规、肿瘤标志物等检查。汗水有时不止是水,可能是身体代谢紊乱的信号。

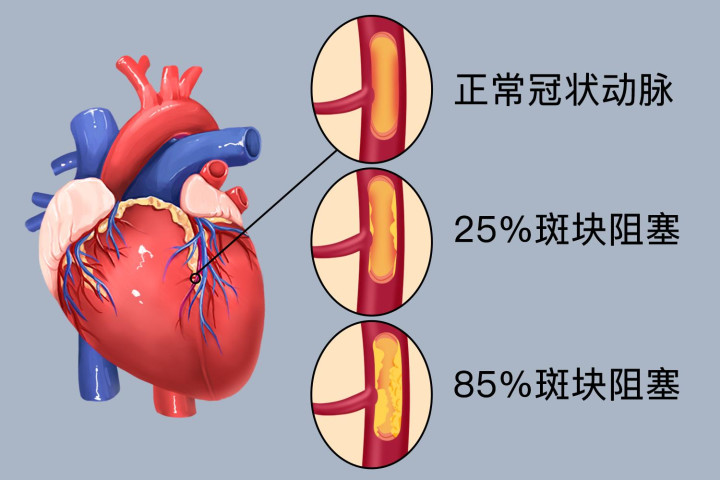

第五,心血管系统紊乱。

出汗多还可能和心脏有关。尤其是心律失常、心力衰竭、冠心病发作前期,常常伴随出冷汗、虚汗。有些人以为是太热,其实那种“冷汗直冒”是交感神经兴奋的结果。

《中华心血管病杂志》2024年数据显示,在心梗发作的初期,约有58%的患者出现了明显的突发性出汗,其中不少人是在家中误以为是“中暑”或“天气太热”耽误了治疗时机。

所以说,中老年人出汗多,绝不是“小题大做”,而是值得重视的健康信号。尤其是那些汗量大又持续、夜间出汗、出汗部位异常的人,更应该留个心眼。

那是不是出汗就一定是病?当然不是。

适度出汗,是身体正常的排热途径。天气热、运动后出汗多,是正常的生理反应。出汗对调节体温、排出代谢废物、维持皮肤屏障功能都有好处。但关键在于——汗该不该出、出在哪、出多少、什么时候出。

一些人手心脚心经常冒汗,尤其在紧张、社交场合更明显,这可能是“原发性局部多汗症”,它虽然不是大病,却会影响生活质量。

比如写字打滑、握手尴尬、穿鞋打滑。对这类情况,可以采用局部肉毒素注射、微波治疗、交感神经阻断术等方法,有效缓解。

生活中怎么判断“多汗”是不是该警惕?

第一,看出汗的时间。如果是夜间出汗、睡眠中被汗醒,或者不动也出汗,需要警惕。

第二,看出汗的部位。正常多汗多见于额头、腋下、背部;如果只是一侧出汗,或是手脚出汗特别剧烈,可能是神经问题。

第三,看伴随症状。如果出汗同时伴有心慌、体重下降、发热、乏力、头晕等症状,更要及时就医。

别拿“我以前也这样”当借口,年纪大了,身体很多机制已经不一样了。出汗,是一份“身体传来的密信”,你读懂了吗?

那该如何有针对性地调整生活习惯?

比如:糖尿病患者可以通过饭前监测血糖,记录与出汗的关系,如果在血糖波动时出汗频繁,可以与医生沟通调整用药方案。

又如:甲亢患者可使用温水擦浴代替冷水冲澡,避免刺激交感神经加重出汗,并减少摄入含碘高的食物,如海带、紫菜等。

还有:夜间盗汗者可以尝试采用“间歇降温法”调节室温,即在入睡后2小时自动调高空调温度,避免因夜间温差引发盗汗。

汗水是表象,背后的健康密码才是重点。你出多少汗不重要,重要的是你有没有认真对待它。

参考文献:

[1]刘志红,李世荣.甲状腺功能亢进症的诊治进展[J].中华内分泌代谢杂志,2024,40(4):289-294.

[2]李文君,黄晓兰.糖尿病自主神经病变的临床表现与治疗进展[J].中华糖尿病杂志,2024,16(3):176-180.

[3]郭建军,王丽.老年人结核病的临床特点及治疗策略[J].中国结核病防治杂志,2023,45(12):1201-1206.

声明:本文不含任何低质创作,所有图片均来源于网络,旨在科普健康生活,无低俗等不良引导,涉及人物侵权、图片版权、事件部分存疑等问题,请及时联系我们,我们会第一时间修改或删除内容!内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。

股票配资专业平台提示:文章来自网络,不代表本站观点。